刚刚过去的2016,是“十三五”稳健开局、良好起步的一年。已经到来的2017,陕西的经济社会发展如何实现稳中求进、追赶超越?需要进一步理清思路,找准短板,直面问题,抓住关键。更加奋发有为,采取切实措施,做大西安,做实产业,做优民生。

一、做大西安

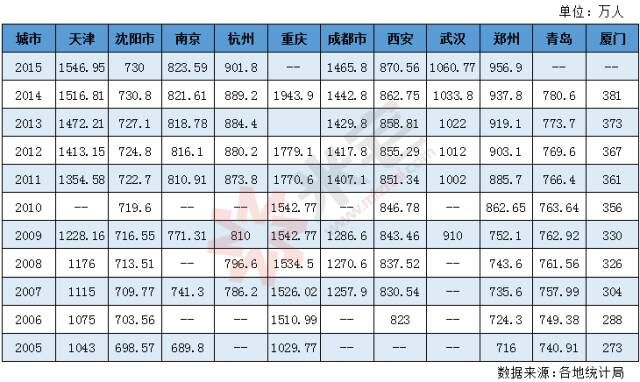

“火车跑得快,全靠车头带”,是指干部、领头人的作用,但同样也可用于区域经济发展中中心城市“增长极”所起到的作用。西安经济之于陕西的带动作用是不言而喻的,很大程度上,西安强则陕西强,西安弱则陕西弱。就在2017即将到来之际,传来西安等11城市入围“国家中心城市”的消息。这11城市包括天津、青岛、郑州、武汉、杭州、厦门、南京、成都、重庆、沈阳、西安。有媒体对此的评价是“西安虽实力较弱,但在西北还算老大”,大有“勉强入围”的意思。实际上无论从总量还是增速看,西安GDP的确居于靠后位置。

可以看出,虽然纵向比西安的GDP近年来一直持续稳定增长,但在11城市中比较,2015年经济总量居倒数第二,仅从2014-2015年看增幅也排倒数第二!

如果再追溯的更早一些,把西安与周边同样处于中西部的成都、郑州相比较:2000年西安GDP646.13亿元,成都1312.99亿元,差距不到700亿;到2010年,西安GDP 3241.49亿元,成都为5551.3亿元,相差2000多亿元;2015年西安5810亿时成都已过万亿,达到10801亿元,差距越拉越大,已经不在一个量级。1995年郑州GDP386.4亿元,西安330.35亿,差距50余亿;按照已公布的2016年前三季度GDP数值为:西安4166.68亿元,郑州5638.5亿元,差距约1500亿元!

身处西安,坐井观天自身比较感觉发展的很不错了,但横向比为什么差距反而在拉大?许多问题值得反思。成都、重庆、郑州等许多原先曾经与西安处于同一起跑线的城市的经验表明:要做强,须做大。

2009年国务院公布《关中天水经济区规划》,明确定位大西安为关天经济区核心,到2020年要建成主城区人口1000万以上,面积800平方公里的国际化大都市。时间已过去7年,到2020只剩下3年,西安总人口仍然保持在800多万,从2009到2015年6年间包括出生人口和迁入人口总共增长27万,仅相当于郑州、武汉等城市1年增长数量。

实际上比国务院《关天经济区规划》提出建设“西安(咸阳)国际化大都市”更早,陕西就提出了“西咸一体化”战略。但直到2016年底“长安通”公交卡可以在两市通用还被作为重要突破新闻报道。关中在雾霾中迎来2017年元旦,期间西安启动红色预警一级响应,单双号一半车辆限行;咸阳则是橙色预警两个尾号五分之一车辆限行。着实让去西安咸阳国际机场或往返两市的车辆犯难。地理空间上已经连为一体,“一体化”却难以实现。走出了“城墙”的西安却始终走不出“绕城”?!

“国家中心城市”的作用和功能就是要引领和带动周边,促进全国协调发展。西安能够入选,表明国家正式赋予西安带动大西北的历史使命,也是陕西面临的又一次难得机遇。然而,西安不够大不够强一定意义上构成了制约陕西追赶超越的最大短板。当务之急需要进一步解放思想,打破“城墙”思维,突破“绕城”局限,举全省之力,千方百计做大做强大西安。

二、做实产业

回归实体经济,可以说是2016年世界经济的主旋律,这是在经历了危机和泡沫之后做出的理性选择。陕西经济追赶超越,也必须从振兴实体经济入手。实体经济内涵丰富,最突出和典型的是装备制造业。而装备制造业既是我们的优势,又是我们的短板。

优势是历史的优势。陕西省是中国制造业的重要基地之一,在“一五”、“二五”和“三线”建设时期,中央在陕布局了很多大的制造业项目,陆续发展已形成通用和专业设备、制造加工、国防、航空、航天等门类比较齐全的制造业体系。尤其陕西科技、教育、军工相对发达的条件为装备制造业打下了良好的基础。

短板是现实的短板。现实看,陕西制造业在全国制造业中的占比偏低,整体实力仍然较弱。2014年,陕西制造业单位数占全国制造业单位数的1.2%,资产总计占全国的2.1%。2015年中国装备制造业100强当中陕西仅有两家。

2016年7月省政府下发了《<中国制造2025>陕西实施意见》,吹响了重振陕西制造业的号角,并做出了具体部署。《<中国制造2025>陕西实施意见》涉及总投资8041.79亿元,对14个领域共100个项目提出具体建设要求。力图通过重大科技创新、智能制造、工业强基、工业品牌建设等重点任务,强化工业基础,注重集成应用,加快我省制造业结构调整和转型发展。2017年,陕西在汽车、通用设备、3D打印、集成电路智能终端等产业方面已经全面推进,同时配套产业成长壮大、产业链条延长,实现集群化发展。制造业对陕西经济机构的深度转化,对陕西经济发展的持续推动将成为重大力量。

就制造业而言,蓝图已经描绘,布局已经完成,当前关键是要进一步凝聚人才,激发活力,强化工匠精神和创新精神,提高品质与规模。与此同时,对于整个陕西经济,也还需要祛除“虚火”,引导实体经济产业健康发展。这里还需注重对“实”和“虚”的正确认识辩证把握。

实和虚是相对而言。房地产是实体经济还是虚拟经济?当房子用来住,满足刚性需求,就是再实不过的实体经济;当房子用来炒,就是虚拟经济。电子商务是实还是虚?当农村电商带动农产品规模化生产,带动现代农业促进产业融合,带动物流集散交通运输,那就是实业;而当“全民电商”,没人生产没有人愿意创新创造,都在网上炒买炒卖,就成了虚拟经济。文化产业是实还是虚?当文化产业拉动旅游促进消费赢得票房,满足人们精神需求提升人们生活质量,就是实体产业;当文化产业只是小圈子少数人“自娱自乐”,只用于评奖追星自我炒作,那就是“虚”。

2017年,需要进一步避“虚”就“实”。引导资本、人才和更多资源配置流向实体经济。要充分发挥市场在配置资源中的决定性作用,尽量减少实体产业运行成本,尤其是制度性成本。通过给虚拟经济降温,适度压缩虚拟经济的利润空间,同时千方百计扩大实体企业利润空间,让从事实体经济的生产制造业尤其民营小微企业有利可图有钱可赚。

三、做优民生

“十二五”期间到“十三五”开局,陕西民生投入坚持了新增财力和财政支出“两个80%”用于民生,民生投入持续增长达到历史最高,民生领域取得成效也可圈可点、亮点纷呈。社会保障体系城乡全覆盖,基本公共服务均等化持续推进;大众创业万众创新,人才吸引制度保障,千方百计促进就业;养老保险制度改革实质性推进,全民养老保险制度全覆盖,企事业单位退休人员退休金连年调整上涨,新农保保障农民老有所养,医养结合养老模式试点实施;十二年义务教育各类学校校舍教学条件极大改善,建立从幼儿园到大学的经费保障机制,实现生均经费补助、贫困生资助和营养计划“三个全覆盖”;“健康陕西”顺利启动,医疗卫生体制改革取得阶段性成效,医疗卫生服务能力持续提升,看病贵看病难得到缓解,大病救助、健康扶贫群众受益,二孩政策成功落地;全民健身,文化旅游,公共文化体育设施遍布城乡,百姓生活质量迈上新台阶。

然而也正由于群众生活质量普遍提升,民生需求也水涨船高。过去只要“学有所教”,现在希望享受优质教育,都想上名校;过去只要“病有所医”,现在看病要到“好医院”。不断加大民生投入,不一定能解决所有问题。譬如高等教育投入由于“马太效应”高校之间甚至高校内部都存在贫富悬殊。一方面普遍缺钱,一方面也存在钱花不出去的问题。再如全民医保分级诊疗群众看病贵问题明显有所缓解,但也可看到深层次的供需矛盾并未从根本上解决,一定程度上公立大医院的垄断作用还被更加强化,看病难矛盾依然尖锐。再如发展养老服务业政府财政支持政策按建成床位数予以补助,给予减免税优惠等。但现实地看,养老机构、养老床位既有少量好的公办廉价养老院“一床难求”;更有大量床位包括一些新建民办养老机构床位长期空余。

“人民对美好生活的向往,就是我们的奋斗目标”。陕西追赶超越加快发展最根本的目的就是要让三秦百姓有更多的获得感。因此,2017年民生领域也需要加快供给侧结构性改革,民生投入要由“大”转“优”,由“数量”指标转向“质量”指标,由投入指标转向产出指标,最终落实到提升获得感指标。要更加注重民生投入的方式和效益,切切实实做优民生。(石英 中国社会学会副会长、原陕西省社科院副院长)