过去十几年中,陕西已经经历了经济高速增长的黄金时期,所取得的一系列成就有目共睹。探察其原因,这段高速增长既取决于中国宏观经济整体的稳定高速增长所产生的旺盛需求,也来自于陕西自身的特殊资源禀赋优势。

然而,高速增长在造就一系列激动人心数字成就的同时,这些成就也可能会掩盖某些真正的问题。政府投资机制就是典型的例子。投资是经济发展的基本要素、重要源泉和主要推动力,在中国当下,地方政府通过财政等渠道对各个行业各个部门进行投资,广泛、深刻地影响着地区的经济活动和经济增长。在经济形势进入“新常态”的情况下,政府投资机制的重要性更被进一步凸显,因此,有必要对陕西过去的政府投资机制进行若干“冷思考”,既为检视过往得失,也为未来提升政府投资效益、推动陕西经济发展提供思路。

一、冷思考

一般来说,政府投资有狭义和广义两种理解。狭义上把政府投资仅限于预算内投资,即财政预算投入;广义上认为,政府或代表政府的国有企业的投资,不论其资金来源如何,均为政府投资。本文采用后者的划分方法,将社会投资按投资主体划分为政府投资和民间投资两部分。

回顾过往,陕西政府投资机制主要包括以下问题:

1、产业投资过度倚重于省属传统大型国有企业,导致回报低效,产业结构转型困难。

在十一五、十二五期间,依靠得天独厚的资源禀赋优势,陕西诞生了一批大型资源型国有企业,于此同时,政府的大量资源也在有意识的向这些国企倾斜,倾力打造“巨无霸”型国企。这些企业既成为在陕西省内整合政府和社会资源的主体,也成为陕西最重要的产业投资主体。

但是,由于这些企业多来自于资源型行业,受限于内部决策和管理机制、人员素质结构、以及其自身产业门类,“传统大国企主导投资”的现象也导致也一系列问题,比如说,决策过程冗长、投资效益逐年降低、市场化程度不足,等等。

更重要的是,在这种由具体传统国企主导产业投资的模式下,由于这些企业多来自于资源型行业,无论是基于自身的投资动力,还是基于其人才储备、决策流程,都决定了其在资源价格黄金时期所获得的“原始积累”,都往往只能在资源领域内进行“重复再投资”,而很难投入到其他产业领域,推动陕西产业结构转型。

从近5年的数据看,传统国企的投资总额正在逐年上升,但利润总额却在逐年降低,这就反映了传统国企主导产业投资的效益正在走低。这固然是因为,陕西国企的利润来源在很大程度上受到了资源价格下降的影响,但也在无形中说明,传统国企主导产业投资很难应对“新常态”下形势的挑战。

2、财政支出对产业的支持不足,向民生(福利)过度倾斜。

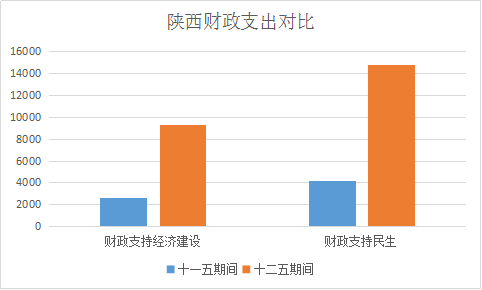

陕西“十二五”期间新增财力和财政总支出两个百分之八十用于民生,一方面适应了国家要求,紧紧抓住群众最关切、最迫切需要解决的问题;另一方面加大了财政的刚性支出,在一定程度上削弱了财政对于产业发展的支持。

这并不是说新增财力不应该保民生,问题是过去高速增长期的新增财力中,有很大一部分来自于探矿权、采矿权出让的“两权价款”。比如说,在2011年上半年,陕西地方财政一般预算收入同比增长高达107.2%,地方财政一般预算收入一举从2010年的不足500亿规模,上升至2011年上半年的900余亿规模,但在这部分新增财力中,专项收入超过375.5亿元,主要就来自于两权价款清收入库。

矛盾在于,资源价格是波动的,对矿产的投资意愿也是随之迅速波动的,这就决定了两权价款收入很难成为财政稳定收入(比如2015年专项收入就同比下降了19.8%,主要因为两权价款收入减少)。而在两权价款收入高的时候,随之增加的民生支出却往往是刚性的,这也就意味着财政对产业发展的支持会被削弱。

结合下面的增长趋势对比曲线,明显可以看出,在十一五到十二五期间,陕西财政用于经济建设的增长幅度,要显著低于民生支出。

3、通过行政手段发放产业引导资金,不仅难以发挥政府引导资金的“引导”作用,还易滋生腐败问题。

目前,陕西的各类产业引导资金、项目扶持资金,主要是通过发改委、科技厅等传统政府厅局机构,按照企业申报—政府审批的流程发放的。往往每年数以千万甚至数以亿计的资金发放权力,集中在某个厅局,甚至某个处室手中。

一方面,这些行政机构无论在业务上,还是人员的观念、结构上,都离真正的市场有一定距离,他们很难深入了解一线市场产业形式的变化和企业个体的优劣,许多资金发放缺乏科学的投资决策分析,导致投资科学性不足;同时,通过行政手段发放产业引导资金,还易于因投资权力的过度集中,滋生腐败问题。

此外,每个部门都按照自己制定的法规和办法参与各类产业引导资金发放,比如发改委、工信厅、科技厅,往往都有对口的渠道和路径,往往造成管理混乱的局面,为此造成配置资源混乱与财政资金使用效率的低下,难以发挥政府引导资金的“引导”作用。

二、结论

目前,陕西仍处于工业化和城镇化的中期,对政府而言,扩大投资规模和提高政府资金的使用效率至关重要。特别是在经济步入“新常态”、投资意愿逐年平缓的形势下,如何用好政府投资,如何让政府投资发挥更大的作用,将是陕西全面建设西部强省的关键命题。

经济学理论表明,政府投资与经济增长关系密切,政府投资既可以产生乘数效应从而促进经济增长,也会产生挤出效应进而阻碍经济增长。从前述分析可以看到,尽管从产业结构上看,陕西正在进入经济增长转型期,但对政府投资而来,过去的投资机制仍表现的较为传统、低效、市场化程度较低。

经济合作与发展组织(OECD)的一份研究表明,在中国经济增长中,劳动的贡献呈下降趋势,而投资资本的贡献不断增强,特别是在经济转型期,投资资本是中国经济持续高增长的最主要推动者;技术虽有一定的贡献,但由于技术进步率低,对经济增长的贡献有限;而制度因素虽也在一定程度上起作用,但无法与投资资本的作用相比;劳动的贡献很小。

这就要求我们必须尤为重视陕西的政府投资问题——既包括扩大财政对产业的支持,也包括改革政府投资机制,以更科学、更合理的使用好政府投资,做大做强陕西优势产业,参照陕西现实产业发展水平,尝试由开发区平台加财政资金引导社会资本设立的产业基金,由开发区平台公司管理或市场化基金公司进行管理运营,是目前可行且效率较高的方式。(丰镐智库)