84岁高龄的刘文西老先生,花费十三年时间创作完成了百米长卷,其艰辛和所费精力是难以想象的,他把陕北作为他的第二故乡,他画陕北人民,画人民大众,他心有人民,是无愧于这个时代的伟大的人民艺术家。

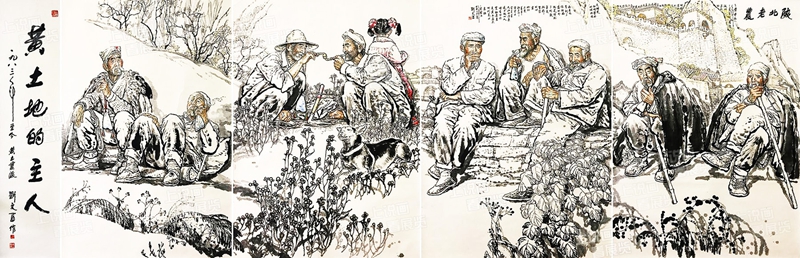

2017年10月10日,刘文西百米长卷《黄土地的主人》亮相西安,这是刘文西先生十三年来用心血描绘的中国人民改革开放和昂首奔向全面小康的时代画卷,是刘文西先生60年来走遍陕北大地辛勤耕耘用生命铸就的开拓进取、昂扬向上的民族魂魄,这是刘文西先生坚定遵循毛泽东延安文艺座谈会精神,坚持践行习近平总书记以人民为中心的创作导向,这也是刘文西先生向共和国68周年庆典和党的十九大胜利召开呈现的一份厚礼。

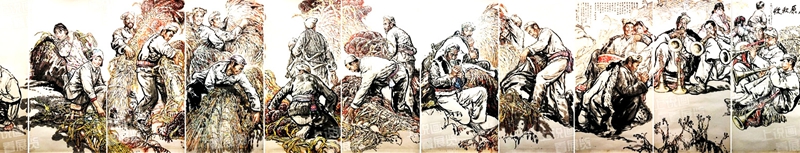

站在《黄土地的主人》这组长卷前,立刻会被气势恢宏的构图画面、栩栩如生的人物形象所震撼,似乎会听见那千里黄河汹涌的波涛和震天动地的秧歌腰鼓,仿佛置身于万倾黄土莽原的丰收和欢欣鼓舞的喜悦幸福当中,深深被一个扎根黄土,心系人民的艺术家所感动。

此次展出的百米长卷《黄土地的主人》是刘文西先生历时十三年创作的集中表现、全景式反映改革开放以来陕北劳动人民精神面貌的时代画卷与精品力作,也是刘文西先生60年来坚定不移地践行毛泽东延安文艺座谈会讲话精神,植根黄土地,长期深入生活,坚持以人民为中心的创作导向的总结和最新成果。

10月8日,时值国庆中秋“双节”假期,陕西省委常委、西安市委书记王永康到西安美术学院看望刘文西。西安美术学院院党委书记王家春、党委副书记赵万东陪同看望。

百米长卷创作灵感来自于秦兵马俑

刘文西告诉记者:“之所以创作百米长卷的初衷和灵感,主要受到秦兵马俑的启发,秦兵马俑一个两个看起来是没有力量的,但如果作为一个整体,那么它是非常雄伟壮观的;而我画了那么多的作品,加之我去陕北最多,是我最深入生活的地方,深刻感受到画一张两张画是远远不够的,如果没有一个大的有规模的新时代的作品对不住这个时代的,所以,就以陕北为题材,这一画就画了13年。”

那么为什么如此痴迷陕北风土人情,刘老师如此说:“陕北过去是黄土地,现在慢慢绿化了,黄土地在世界上最凉快。陕北和大西北都叫黄土地,这个土地上的人民很多都可以画,一辈子甚至两辈子都画不完。只有深入地去了解,对陕北人最大程度地了解,并且长期琢磨、长期交朋友,才能把画画活,人物才有生命;当然,还要从内心世界和思想感情上去把握。之所以我一辈子只画一个地方,是因为画陕北能体现自我个性。”

对于他如何走向艺术之路,他这样说:“我小时候母亲爱绣花,她有很多要描的稿子,这可能是主要的影响。当时,农村就有剧团,演的包公啊关公啊什么的,看了戏以后,我就在墙壁上用粉笔画出来,画了以后擦掉,擦掉以后再画,包括画家乡的老人,有特点的我也默写出来,就这样不断的练习。到中学有中学的美术老师,我是16岁上了育才学校,它有戏剧有美术,结果到1953年就停办了。于是我们一批人又到浙江美院,在浙江美院上了5年学,毕业以后就分配到西安。我是浙江人在浙江美院上学,1958年老校长看中我画的好,就硬拉到这里来,干了一辈子再没有变过。教学以外还当了副院长、院长十二年,其他很多时间到陕北,一年至少两次,有时候四到五次,一去就四五个月,在这个地方,老乡熟得很,像自己家里一样。”

到生活和人民中寻找艺术

四十余年来,刘文西一直从事繁重的教育工作和美院的领导工作,从1984年起承担西安美院副院长、院长达十二年,对学院的搬迁重建、改革发展作出了重大的贡献,为国家培养了不少优秀人才。他一贯坚持党的文艺方向、方针和政策,坚持不断地深入生活,不断的艰辛创作,在生活中画了大量速写,达两万余张。他以陕北为生活基地,先后去了六十多次,每年用不少时间泡在这块浩瀚而浑厚的黄土地上,与陕北人民交朋友并建立了深厚的感情,在大量的作品中力求描写陕北人民的特有个性和气质,创作了大量的陕北革命历史题材和人民群众、风土人情的作品。李瑞环同志鼓励他说:“你在三十余年美术生涯中,以独具风貌的艺术手法,创作了大量反映陕北人民生活的作品,受到普遍赞誉,尤其是以毛泽东主席为题材的作品,更产生了广泛的社会影响。希望继续朝着自己选择的艺术道路走下去,为人民创作出更多的好作品。”几十年来,他以大量动人的作品、独创的面貌和风采。以西安美院为主体的有实力的画家,在中国画坛创立了“黄土画派”。

刘文西百米长卷《黄土地的主人》欣赏 作品名称:《陕北老农》

每次来陕北采风,看到大地、黄土、黄河、父老乡亲,刘文西都会被深深感动。

84岁的刘文西,生命中的激情都挥洒在了这片黄土地上。一个个窑洞都有他难以忘怀的故事,每个故事都有如他亲人一样的陕北乡亲。刘文西说,没有这几十年的陕北生活,没有数不清的陕北乡亲,就绝不会有他今天的艺术成就。

“熟悉人、严造型、讲笔墨、求创新”,这是刘文西的艺术主张。

他的学生张小琴告诉记者,老师常说,画家塑造人物,“一定要描写人民的心灵,要了解人民在想什么,家庭有哪些变化,还有什么需要解决的问题,生活在什么样的社会环境里。一个画家摸清楚了这些,画出来的才是人民的感情、人民的心态、人民的形象。”

“刘老师,您当年帮我指导修改的画集出版了。”定边县三边文化研究会副主席高彬高兴地捧着画册,找到正在采风写生的刘文西。高彬对记者说,1997年、2010年刘文西两次到定边采风时,都对慕名而来的他做了绘画指导,结合作品告诉他要形成自己的风格,多画当地的风土人情,画自己熟悉的高原与沙漠,笔墨要朴实而真实……“听刘老师讲后再画,感觉就是不一样。”

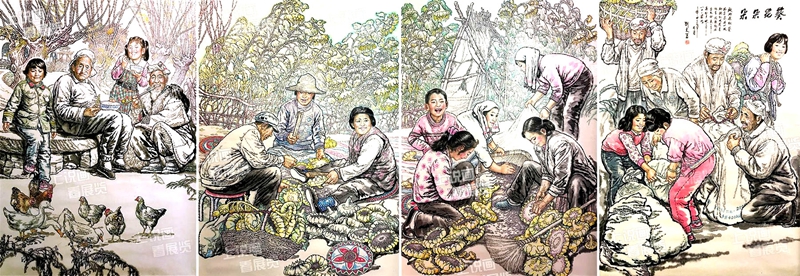

作品名称:《葵花朵朵》

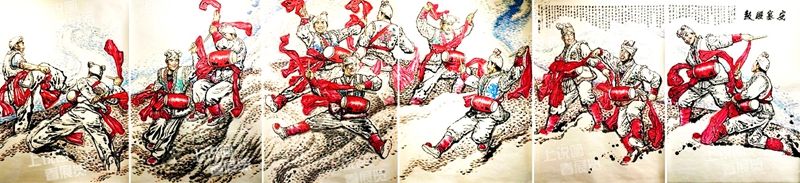

作品名称:《安塞腰鼓》

刘文西常对“黄土画派”的同事说:“生活是无底洞、艺术是无底洞,要深入生活、融入百姓,情牵百姓,才能创作出反映生活、讴歌生活的好作品。”近些年,刘文西每年都要到陕北采风几次。有一年他身体状况不太好,走不了路,就让人把他抬到车上,躺着来到黄陵,直到后来身体实在不行才回去。

“在长期深入生活的过程中,刘文西获得了大量创作素材。几十年来,他发表作品千余幅,出版个人作品集10余本,获国家级奖项7次,生活为他的艺术创作奠定了坚实的基础。在《祖孙四代》《陕北人》《东方》《解放区的天》和巨幅系列长卷《黄土地的主人》等精品力作里,展现了大量独特、生动、真实的陕北人物形象,每一个人物在现实中都能找到原型,这不是一般画家能做到的。无论是画毛主席,还是画陕北乡亲,都是生活给他的创作激情。”西安美院党委书记王家春说。

“我希望每年都能来陕北,深入生活、向生活学习,向人民学习,把我看到的美好的东西都画出来!我积累了那么多陕北人的形象,目睹过那么多激发我创作欲望的画面,我要把这些都画出来!”刘文西说。他在长年的苦乐中得出一个道理:你要创作吗?到生活中去。你要激情吗?到人民中去。他们会启示你怎么创作,路该怎么走。

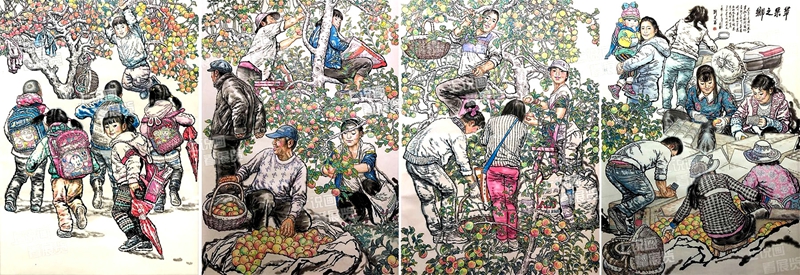

作品名称:《苹果之乡》

作品名称:《高原秋收》

84岁高龄的刘文西老先生,花费十三年时间创作完成了百米长卷,其艰辛和所费精力是难以想象的,他把陕北作为他的第二故乡,他画陕北人,画人民大众,他心中有人民,是无愧于这个时代的伟大的人民艺术家。(据人民网等综合整理)