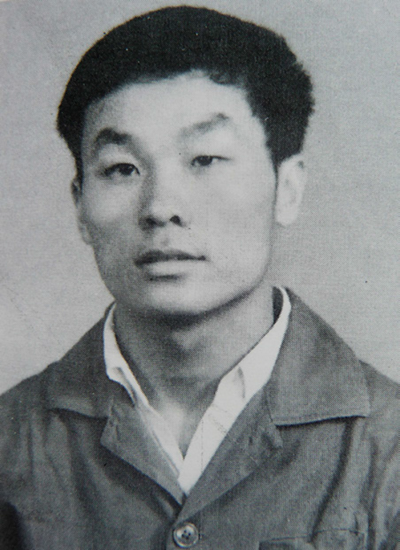

1964年初中毕业由此开始18年务农生涯

我自童年到农村,几十年间不曾离开,务农多年,早已随乡入俗,至今满口土话,又在乡间娶妻生女,成家立业,交了一批几乎同时长大的乡村伙伴,完全融进这片土地。自然,这其中也曾因陌生而恐惧,因备受屈辱而深恶痛绝,心灵伤痕的愈合全在于岁月的漫长,底层群众的善良,以及命运之神在冥冥之中所起的作用。使我对这片土地渐次熟悉、了解,以致产生深切的眷恋。多年风雨,积成块垒,骨鲠在喉,不吐不快。若真要追寻写作的动因,除了其他还可纳入的因由之外,应该说最主要最关键的是缘于我10岁起就踏上的汉中这片赖以为生的古老、深厚又丰饶美丽的土地。

1970年写出第一篇小说

1970年秋天,我悄悄写出平生笫一篇小说。1964年,我初中毕业中考政审落选,回村务农。几年过去,任何艰苦的活计:挑粪、拉车、伐木、砍柴都不在话下,唯独精神苦闷。就在这时,我意外地接触到《巴金文集》。那时,农村造屋大都互相帮工换活。其时我家到农村已10多年,多次搬迁,数年住庙,终于盖起两间土墙瓦屋。在这个过程中,我学会和造屋相关的打土坯、筑墙垛及泥水匠等活计。

一次,村里有位闯荡过大西北的人造屋。我去帮活,进屋倒水喝时,发现窗台上竟放着一册《巴金文集》。他是困难期间的回乡职工,见过世面,也豪爽。我向他借阅,他一口答应,只嘱附我别声张或丢失就行。岂料,这本读完,他说还有,原来临走他把借图书馆的全套《巴金文集》都带走了。结果,他把房盖好,我也把全套《巴金文集》读完。

给我印象至深的是《第四病室》《寒夜》等几部作品。弥漫其中的那种压抑人性的氛围与“中国历史上最黑暗的时期”(章士钊语)“文革”时代惊人地相似。事隔不久,我为一位女知青的不幸遭遇所打动,利用雨天不能出工,到合作医疗站要了一叠处方笺,找了半截铅笔,当晚竟写成一篇所谓小说。这只能说和读完《巴金文集》,受到大师的艺术熏陶有关。

我把这篇文字悄悄拿给一个要好的朋友看。他是下乡知青,看了作品说好。但告诫我要立刻毁掉。我对朋友的告诫感激,但作品没舍得毁,而是夹在“毛选”中,10年后发表。这便是我的第一篇作品。粉碎“四人帮”后,我已经意识到文学创作可以改变命运。前提是必须拿出让大家认可的作品。“文章合为时而作” 任何时代,只有真正反映社会问题与人民心声的作品才会被认可。1980年前后,我在《人民日报》《人民文学》《延河》《北京文京》集中发表了近20篇作品,并有作品获奖和翻译国外。进入了由陈忠实、路遥、贾平凹、莫申、京夫等人组成的陕西青年作家行列。就是那张堪称经典的1980年《陕西作家群九人合影》。我当时仍在农村务农,没有谁可以指靠,只能凭作品质量取胜。我所有能够发表、转载、获奖、引发关注和被评论的作品无一不是反复修改的结果。以至于上万字的作品熟悉的能够背诵。